Alfredo Franchini

Libri

Deandreide

Una Pasquetta e le versioni pornografiche

Accadeva all’Agnata mille anni fa in un angolo di paradiso in cui il tempo non era mai frazionato ma tutto intero, regolato dalla luce e da un gallo, caso unico, che cantava a mezzogiorno. Accadeva che il lunedì di Pasqua, messo il freddo alle spalle, si mangiasse all’aperto. E spesso erano lunghe tavolate con Fabrizio e Dori, con gli amici e i contadini che, incuranti del giorno festivo proprio perché il tempo non era frazionato, si fermavano a mangiare. Ricordo in particolare una Pasquetta che collochiamo nel tempo subito dopo quel festival di Sanremo in cui Mia Martini cantò “Almeno tu nell’universo”; la ricordo perché Fabrizio aveva apprezzato quella canzone e aveva stigmatizzato coloro che stavano contribuendo alla distruzione della cantante, compresa la sorella, attribuendole l’infamante patente di jettatrice. Ma ricordo anche che proprio quel giorno ripeteva una frase che aveva in testa e che poi l’avrei ritrovata di lì a poco in una canzone: “Ch’a luxe a l’han pé ‘n tera e l’atru in mà” … Erano giornate fantastiche con calma di vento e ne approfitto per ricordare una grande dote, spesso ignorata, di Fabrizio: la sua ironia e l’autoironia, esercitate senza soste e sfociate anche in grandi scherzi. E se è certo che avesse consapevolezza della sua grandezza, allo stesso tempo amava sminuire le cose fatte davanti ai suoi ammiratori. Pochi sanno che Fabrizio, in questo sottile gioco, amava in privato fare le versioni porno di certe sue canzoni. Certamente lo ricorda molto bene Cristiano che potrebbe cantarcele oggi… Esistevano versioni porno un po’ di tutto, dalla Guerra di Piero ad Amico fragile, Ma una volta addirittura ne fece in pubblico, come si suol dire a sfregio. Avvenne nel primo concerto in assoluto alla Bussola di Viareggio di fronte a un pubblico che non era il suo perché era accorso lì solo per vedere in faccia un cantautore che nessuno aveva mai visto prima alla Tv. Era quel pubblico, affetto dalla “borghesite” che peraltro lui prendeva in giro apertamente in Amico fragile, ricavandone in cambio gli applausi. Ed ecco allora che Marinella, storia di una prostituta uccisa e gettata nel fiume Tanaro, viene costretta all’atto che fa rima con bacino e, sotto la minaccia di un rasoio, sottoposta al biascico e all’ingoio. Scena cruda e crudele di una violenza che Fabrizio aveva cercato di addolcire quando la scrisse. Ma che non poteva non gettare in faccia ai signori benpensanti sempre pronti a giudicare gli altri. Che grande quel tempo, che solitudine, che bella compagnia. (A.F.)

Quella domenica che Fabrizio e io sognammo una Sardegna diversa

Ci fu una domenica mattina in cui Fabrizio De André e io condividemmo il sogno di una Sardegna diversa. Era il maggio del 1982 e ci recammo a Nuoro dove si erano dati convegno una ventina di movimenti anticolonialisti. Io avevo già avuto qualche contatto con quel mondo perché cinque anni prima avevo scritto sul giornale “Sardigna”, fondato da Gianfranco Pintore. Manifestai a Fabrizio i miei dubbi sulla consistenza di quelle tendenze indipendentiste ma lui amava confrontarsi con la gente e perciò tagliò corto: “Da anarchico”, disse, “non posso che essere favorevole alla nascita di un Movimento libertario”. L’assemblea che si tenne nella biblioteca Satta non si protrasse a lungo e prima che si facesse l’ora di pranzo fu distribuito tra i presenti un modulo d’adesione all’iniziativa. Fabrizio compilò il questionario in ogni sua parte e lo firmò. Ma a quel punto i dubbi vennero a lui: il Movimento per cui fu scelto il nome “Sardinna e libertade” si era già diviso in quattro o cinque correnti. Andammo a pranzo e ripensò all’andamento dell’assemblea: “Un movimento come questo potrebbe essere dirompente per il condizionamento sociale ma una liberazione sarebbe possibile solo se i sardi riuscissero ad appropriarsi del capitale, dei mezzi di produzione e di comunicazione. Se Sardinna e libertade ci riesce sarò con loro ma voglio vedere i fatti”. L’analisi era precisa su quegli anni Ottanta quando ancora si poteva immaginare una Sardegna capace di autodeterminarsi senza che questo comportasse l’abbattimento dell’organizzazione verticistica dello Stato; si trattava di trovare il modo migliore di governarsi perché ci deve essere un modo di vivere senza dolore. Era un’idea di Sardegna civile e democratica, così lontana dalle intenzioni dell’editore Giangiacomo Feltrinelli che anni prima avrebbe voluto tramutare l’isola in una Cuba del Mediterraneo. Ma si sa il cuore di un anarchico sanguina sempre quando il mondo che hai davanti non ti piace. E lo vorresti diverso perché non sei interessato agli Stati e alle Nazioni ma solo alla razza umana. Dopo quella domenica in cui fu chiaro che il sogno della Sardegna indipendente era pura Utopia venne il giorno dei Quattro mori. Fabrizio aveva allora in grande considerazione il Partito sardo non fosse altro perché era l’ultimo dei partiti d’azione; poi, con molto rammarico, avrebbe cambiato opinione quando i sardisti negli anni Novanta avrebbero consegnato la bandiera dei Quattro mori a Berlusconi per poi gettarsi nelle braccia di Salvini. In particolare, Fabrizio aveva stima per l’allora presidente della Regione, Mario Melis, sardista vero, il quale aveva messo in mora diversi ministri per poi sentirsi affibbiare l’epiteto di “mezzo terrorista” da Ciriaco De Mita. Ma nel 1983 i sardisti fecero uscire sui giornali la notizia che De André sarebbe stato candidato in Sardegna; una possibilità inesistente primo perché nessuno gli aveva chiesto niente e poi perché tutti sapevano che Fabrizio considerava fuori luogo tutti quegli artisti che erano andati a occupare un seggio parlamentare. Mi chiamò furibondo: “Avrebbero almeno potuto telefonarmi, che dici? Fammi un favore, chiama Mario Melis e digli che così non ci si comporta”! Così feci e poco dopo gli portai le scuse sentite del presidente Melis. Proprio allora, Fabrizio ebbe la conferma che il sogno di quella domenica del maggio 1982 sarebbe stato sempre attuale: “Vorrei non avere più nessun uomo politico che gestisca il mio futuro e quello delle persone, vorrei che l’uomo riuscisse ad autogestirsi e a collaborare con gli altri”. Insomma, avrebbe voluto che l’unica legge fosse la nostra morale, quella che ci aveva portato in una mattina di maggio nella biblioteca Satta di Nuoro. (A.F.)

La visita nel carcere di Is Arenas

Era il 1992 e sui giornali sardi la notizia arrivò con un ritardo difficilmente spiegabile: Fabrizio De André era andato a visitare i ragazzi detenuti nel carcere di Is Arenas, una casa di reclusione adagiata su una spiaggia bianca della Sardegna. Comparve un breve pezzo sui due quotidiani regionali non solo a incontro avvenuto ma dopo che erano trascorsi una decina di giorni. Era stata quella l’unica condizione che Fabrizio aveva posto, nonostante avesse voluto fortemente l’incontro. Tutto era iniziato da un giornalino redatto, tipo ciclostilo, dagli istituti penitenziari della Sardegna. Il periodico si chiamava, in modo appropriato, Ricominciare, e aveva la data del dicembre 1991. Me lo diede un amico che lavorava in un’associazione del volontariato perché le canzoni di De André erano state oggetto di studio da parte dei giovani reclusi ad Is Arenas, su iniziativa di una bravissima insegnante. Il giornalino era tutto dedicato a Fabrizio con un titolo davvero poco giornalistico: “De André, un uomo, un mito”. Ovviamente cercai subito Fabrizio e gli inviai una copia della rivista all’indirizzo di Milano perché in quel momento non era nell’isola. Per il direttore del centro della giustizia minorile in Sardegna e per l’insegnante che aveva sollecitato lo studio, la questione De André era finita lì. Invece non sapevano che stava per iniziare. Fabrizio, convinto com’era che ci fosse poco merito nella virtù e altrettanta poca colpa nell’errore, decise di incontrare quei ragazzi. Si rivolse al direttore al quale pose due condizioni: la prima – come ho detto – è che l’incontro si sarebbe dovuto tenere in grande segretezza, lontano da giornalisti e fotografi; la seconda è che lui non avrebbe suonato e cantato. Il primo punto fu rispettato da tutti noi che sapevamo, il secondo fu trasgredito da lui stesso. Bussò alla porta e trattò tutti alla stessa maniera, senza distinguere tra educatori, poliziotti, detenuti. Rispose a ogni domanda, senza nascondere nulla e il resoconto dell’incontro finì stampato sul numero successivo della rivista carceraria. I detenuti lo avevano immaginato come un mito irraggiungibile ma dopo un po’ le timidezze e le soggezioni sarebbero sparite grazie al modo di rapportarsi di Fabrizio. I ragazzi gli chiesero di tutto, da come nasce una canzone al sequestro, e Fabrizio non si negò. A un certo punto, sul finire dell’incontro, un ragazzo, Maurizio, disse qualcosa all’orecchio di Fabrizio e un attimo dopo dalla biblioteca del carcere spuntò una chitarra. Fabrizio capì che avrebbe fatto a quei ragazzi uno dei pochi regali della loro vita; accordò lo strumento e senza dire nulla cantò in sequenza Don Raffaé, Bocca di Rosa, Marinella, A Cimma e Megu megun. (A.F.)

Pubblicato sulla pagina Questi i sogni che non fanno svegliare di Facebook

Dolcenera, quando l'amore è paranoia

In una vita di rincorse, morsi e affanni trova posto un sognatore atipico: è l’amante paranoico, protagonista di Dolcenera, sicuramente la composizione più complessa tra tutte le canzoni d’amore. Nel disco Anime salve, in cui De André fa l’elogio della solitudine ci racconta di chi vive una solitudine particolare, quella dell’innamorato non corrisposto il quale vive un sogno paranoico. L’amore è anche follia – ci spiega Fabrizio – che di questo aveva già parlato molti anni prima: “Se mi vuoi bene/ tagliati dei polsi le quattro vene” oppure è immaginazione: “Nei momenti di solitudine/ quando il rimpianto diventa abitudine / una maniera di viversi insieme/ si piangono le labbra assenti / di tutte le belle passanti/ che non siamo riusciti a trattenere”. In Dolcenera lo scenario è diverso. Siamo nel 1972 e Genova è tempestata da un’alluvione senza precedenti; sembra la fine del mondo, il brano si apre con le sole voci femminili impaurite dall’acqua. Il cielo è tetro, il porto di Genova è sbarrato, tutti si affannano a mettere in salvo i propri mobili. Tutti tranne uno: il nostro sognatore, incurante della furia del temporale, aspetta la sua donna, moglie di Anselmo, pur sapendo che non potrà mai raggiungerlo, Ma il sogno paranoico porta a escludere gli ostacoli che si frappongono tra chi sogna e l’oggetto del proprio desiderio. Lui riesce addirittura a rimuovere l’assenza della persona con cui vorrebbe stare. È sulla descrizione quasi da giudizio universale che la Editor della nostra pagina, Simona ci invita a riflettere; l’acqua ammazza tutto e passa oltre ma, improvvisamente tutto può cambiare: oltre il muro dei vetri si risveglia la vita/ che si prende per mano a battaglia finita. E quell’amore appena sognato appare reale sia pure per un attimo: dall’ansia che aveva di perdersi trova la certezza di aversi. È un momento perché la moglie di Anselmo non c’è, se ne deve prendere atto, non è più un sogno è irreale; l’amore è dal mancato finale, il suo desiderio è irrealizzabile, che bell’inganno sei, anima mia. Se in Anime salve suonano ben 47 strumenti, in Dolcenera ne sono presenti undici; siamo di fronte a una struttura complessa che comprende parti molto diverse tra loro e che, alla fine, potremmo dire rappresenta anche un archetipo del suono. Come abbiamo accennato Anime salve è un disco concepito in un lungo arco temporale: la decisione fu presa nel 1992 e la prima stesura dei brani risale all’anno successivo per poi mandare in stampa il disco nel 1996. Eppure… Fabrizio in un pomeriggio di agosto del 1991, nell’attesa del primo concerto del tour estivo, nello stadio di La Spezia, fece cenno alla storia che poi sarebbe entrata anni dopo in Dolcenera aggiungendo che qualche volta la solitudine poteva preludere a un cambiamento. Il backstage era formato da due camper affiancati e, vicino a un albero meraviglioso, forse un pino marittimo che Fabrizio amante della natura stava ammirando, era stato sistemato un tavolino a cui sedevamo in quattro, tra cui il grande manager Bruno Sconocchia. Fabrizio era in gran forma, tanto da fare un innocente scherzo all’altra manager, Ester Paglia. Il suonatore di ricordi aveva attinto dalla realtà, mentre ci raccontava che amore e follia sono esperienze simili? Non lo sapremo perché quell’amore dal mancato finale fu comunque splendido e vero da poterci ingannare. (A.F.)

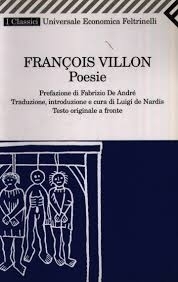

La morte, lettera di Fabrizio a Francois Villon

Caro Francois, inizia così la prefazione che Fabrizio De André scrisse al libro di poesie di Villon, il poeta maledetto che aveva ammaliato Bertold Brecht e Georges Brassens e che “suggerì” a Fabrizio il titolo della Ballata degli impiccati. La possibilità di rivolgersi direttamente da poeta a poeta, di chi che saputo trattare il dolore del corpo e del cuore, consente a Fabrizio di fare un’analisi sul potere, scrivendo da un’altra epoca ma interpretando i cambiamenti futuri. L’uso della corda “che fa sapere al tuo collo quanto pesa il tuo culo” – scrive Fabrizio – si è fatto più raro ma gli uomini oggi come allora amano menare le armi e le mani. E siccome siamo tutti coinvolti, Fabrizio avvertiva il fratello di poesia così: “Ancora oggi siamo capaci di forti sentimenti ma più volentieri li trasformiamo in lacrime seduti a teatro di fronte al dramma di Oreste o di Amleto e ritornando a casa ad occhi asciutti non degniamo neppure di uno sguardo la nostra vicina intenta a contare gli spaghetti per sfamare i figli”. Nella lettera di Fabrizio c’è persino un accenno agli “stimati professionisti che violentano le bambine e usano una moderna tecnica di fissaggio delle immagini per immortalare lo stupro”. Una lettera non si può non chiudere con un saluto ma Fabrizio è consapevole del fatto che, quando si tratta di poeti, è meglio lasciar parlare loro e non spiegarli… e allora sceglie di rivolgersi con un augurio all’amico vissuto nel 1400: “Che quel Dio che tanto teneramente hai saputo invocare tra una rissa, una taverna e un bordello, si sia comportato meglio degli accademici compilatori del catalogo della Pléiade: e se proprio come loro non ha voluto ricordare i tuoi versi, sicuramente non avrà dimenticato il tuo volto”.

La Ballata degli impiccati fa parte di Tutti morimmo a stento, album sulla morte e sulla pietà che spesso manca agli uomini. Quella morte che nel Volume primo aveva descritto come dispensatrice di giustizia, amica degli straccioni a cui aveva alleviato la fatica di vivere ma intollerabile per prelati, notabili e conti ai quali la vita era stata tutt’altro che nemica. Ma la “figlia della notte, sorella del sonno” non guarda in faccia nessuno e non si può colpire al cuore come fa il guerriero che mena vanto delle stragi che compie. Così i drogati del Cantico si trovano a vivere la morte addirittura “con un anticipo tremendo” proprio come chi varca dell’inumano il confino conoscendo anzitempo la carogna che mette fine al sogno. È la dolorosa condizione umana che emerge sempre in tutta l’opera di Fabrizio da Geordie - celebre impiccato col privilegio di essere appeso a una corda d’oro - ai pensionati della Città vecchia, una delle canzoni manifesto di Fabrizio: quasi la descrizione di un girone dantesco. C’è più vita in Non al denaro, non all’amore né al cielo perché, pur essendo il disco ambientato in un cimitero di collina, i personaggi, tutti morti, raccontano della loro vita. E che vite, finalmente sincere. Le tre croci del vangelo ci raccontano di una madre che di fronte alla morte del proprio figlio non si può consolare nemmeno sapendo che sarebbe risorto. Dormono, dormono tutti: Elmer, Ella, Kate, matti e giudici, il malato di cuore e il chimico; il blasfemo, vittima del potere, e l’ottico, spacciatore di occhiali prodigiosi come un politico dei giorni nostri regala verità da quattro soldi. Nessuna saggezza fuori dall’amore, avrebbe detto Villon se avesse potuto rispondere alla lettera di Fabrizio. È Tito, il ladrone buono, che ci dà la speranza se dopo aver commesso tutti i peccati del mondo prova dolore nel vedere morire l’uomo crocifisso al suo fianco. Morirà anche lui in croce, pronto a consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. La morte verrà all’improvviso/ avrà le tue labbra e i tuoi occhi/ ti coprirà d’un velo bianco/ addormentandosi al tuo fianco. Senza guardare in faccia la bella ragazza che si ristora nelle acque, o le donne e i bambini massacrati sul fiume Sand Creek. E allora sarebbe bene seguire le orme di Jones e andarsene con ricordi tanti ma nemmeno un rimpianto. (a.f.)